Le Canada tire sur sa population — Le 1er avril 1918 — Émeute à Québec contre la conscription : résistance politique ou culturelle ?

Par | Le 09/04/2018 | Commentaires (0)

L'émeute de Québec de 1918 s'est déroulée à Québec (Canada) dans le contexte de la crise de la conscription. Dès le début de la Première Guerre mondiale, la population du Québec est inquiète, car elle craint que le gouvernement fédéral finisse par imposer la conscription quand il n'y aura plus de volontaires. En 1915, Ottawa commence d'ailleurs une campagne discrète afin de rendre la conscription sympathique aux Québécois, car le recrutement de volontaires commence à s'essouffler.

En 1916 au Québec, les premières échauffourées ont lieu entre les recruteurs et la population à Québec. Celle-ci accuse le gouvernement d'angliciser l'armée et de favoriser les officiers canadiens-anglais. Au printemps 1917, lors de la conférence impériale de Londres, le Premier ministre Borden subit de lourdes pressions des Britanniques pour imposer la conscription. Le 29 mai, il dépose à la Chambre des communes du Canada le projet de loi, qui est approuvé le 24 juillet par 102 voix contre 44.

À l'été, des manifestations violentes ont lieu à Montréal. Armand Lavergne, avocat de Québec connu pour son opposition à la guerre, prêche ouvertement la désobéissance civile. Le 9 août, la maison de Hugh Graham, propriétaire du Montreal Star proconscriptionniste, est dynamitée à Cartierville. En septembre, d'autres manifestations ont lieu à Sherbrooke où l'on saccage des bureaux d'avocats favorables à la conscription.

À l'été, des manifestations violentes ont lieu à Montréal. Armand Lavergne, avocat de Québec connu pour son opposition à la guerre, prêche ouvertement la désobéissance civile. Le 9 août, la maison de Hugh Graham, propriétaire du Montreal Star proconscriptionniste, est dynamitée à Cartierville. En septembre, d'autres manifestations ont lieu à Sherbrooke où l'on saccage des bureaux d'avocats favorables à la conscription.

Des élections sont annoncées pour le 17 décembre. Les conservateurs et une partie des libéraux s'allient contre les libéraux restés fidèles à Wilfrid Laurier dans une campagne électorale inégale. Borden remporte largement l'élection mais, au Québec, seulement trois de ses députés ont été élus, tous dans des comtés largement anglophones.

Le combat se transporte alors à l'Assemblée législative du Québec. Le 21 décembre, le député libéral de Lotbinière, Joseph-Napoléon Francoeur, dépose cette motion à la veille de la clôture des Fêtes : « Que cette Chambre est d'avis que la province de Québec serait disposée à accepter la rupture du pacte confédératif de 1867 si, dans les autres provinces, on croit qu'elle est un obstacle à l'union, au progrès et au développement du Canada ». On en discute durant tout le mois de janvier puis le Premier ministre Lomer Gouin la fait retirer déclarant que, malgré ses imperfections, la Confédération canadienne « est encore le meilleur mode de gouvernement que notre pays puisse adopter ». Le public est déçu de la prise de position peu énergique de Gouin.

À l'hiver 1918, plusieurs conscrits préfèrent se cacher dans les greniers ou se sauver dans les bois plutôt que de s'enrôler. Ottawa engage alors des policiers spéciaux, chargés de mettre la main sur ces déserteurs. Le zèle intempestif de ceux que les Québécois commencent à appeler les spotters est à l'origine directe de l'émeute de Québec.

Jeudi 28 mars 1918

À 20 heures 30, en ce Jeudi saint, Joseph Mercier, 23 ans, est arrêté par trois policiers fédéraux au moment où il entre dans la salle de quilles du Cercle Frontenac, dans le quartier Saint-Roch. Mercier leur a affirmé qu'il possède des papiers d'exemption, mais il ne les a pas sur lui. Il est emmené au poste de police situé tout près, sur la rue Saint-François, avec trois autres personnes arrêtées dans la salle de quilles. Plus tard, son père viendra le libérer apportant avec lui les papiers.

À 20 heures 30, en ce Jeudi saint, Joseph Mercier, 23 ans, est arrêté par trois policiers fédéraux au moment où il entre dans la salle de quilles du Cercle Frontenac, dans le quartier Saint-Roch. Mercier leur a affirmé qu'il possède des papiers d'exemption, mais il ne les a pas sur lui. Il est emmené au poste de police situé tout près, sur la rue Saint-François, avec trois autres personnes arrêtées dans la salle de quilles. Plus tard, son père viendra le libérer apportant avec lui les papiers.

La foule, ameutée par la nouvelle, commence à s'agglutiner autour du poste. Bientôt, environ 2 000 personnes se mettent à lancer différents projectiles sur le bâtiment. Le chef de police téléphone au général Philippe Landry, commandant du cinquième district militaire, pour lui demander de l'aide. En attendant, le maire de Québec, Henri-Edgar Lavigueur, tente en vain de calmer les gens.

Les spotters, qui ont arrêté Mercier, se sauvent par une porte en arrière du bâtiment. Deux d'entre eux se réfugient dans le bâtiment voisin, l'école des Frères des écoles chrétiennes de Saint-Roch. L'autre entre dans un tramway, mais est aperçu par une partie de la population qui le renverse. Le policier réussit tout de même à s'enfuir. Pendant ce temps, les policiers municipaux fuient du mieux qu'ils le peuvent, laissant le poste à l'abandon.

Vendredi Saint, 29 mars 1918

En début de soirée, 3 000 personnes, venues du quartier Saint-Roch, montent à la Haute-Ville, en chantant le Ô Canada et La Marseillaise. Ils pénètrent dans le Vieux-Québec et commencent par bombarder de projectiles les bâtiments du Chronicle et de L'Événement, des journaux connus pour leur position proconscriptionniste. Puis ils reviennent sur leurs pas, se dirigeant vers l’Auditorium (le Capitole de Québec d'aujourd'hui), où sont classés les dossiers des conscrits. Ils cassent les fenêtres du bâtiment, pénètrent à l'intérieur, jettent les dossiers du registraire par la fenêtre, brisent le mobilier et finissent par mettre le feu. Les pompiers qui tentent de l'éteindre sont incapables de faire leur travail à cause du sabotage de leurs tuyaux.

Pendant ce temps, Lavigueur a appelé le général Landry pour qu'il vienne rétablir l'ordre. L'armée s'installe sur la place d'Youville en face de l'Auditorium. Au lieu de lire l'acte d'émeute, le maire tente d'apaiser la foule qui finit par se disperser. Il y avait alors 15 000 manifestants sur la rue Saint-Jean et la place d'Youville.

Samedi Saint, 30 mars 1918

Le Premier ministre Borden, mécontent des derniers événements, décide d'envoyer des renforts à Québec. Venus d'Ontario et de la Nouvelle-Écosse, ces hommes, qui ne connaissent pas un mot de français et méprisent la population locale, doivent arriver le lendemain. Ils sont commandés par le major général François-Louis Lessard, connu pour avoir réprimé brutalement une grève ouvrière en 1878 et pour avoir commandé un détachement de l'armée dans l'Ouest au moment de la rébellion de Louis Riel en 1885.

Le Premier ministre Borden, mécontent des derniers événements, décide d'envoyer des renforts à Québec. Venus d'Ontario et de la Nouvelle-Écosse, ces hommes, qui ne connaissent pas un mot de français et méprisent la population locale, doivent arriver le lendemain. Ils sont commandés par le major général François-Louis Lessard, connu pour avoir réprimé brutalement une grève ouvrière en 1878 et pour avoir commandé un détachement de l'armée dans l'Ouest au moment de la rébellion de Louis Riel en 1885.

Dans la soirée, vers 20 heures, de nouveaux manifestants remontent à la Haute-Ville et se rassemblent devant le manège militaire, sur la Grande Allée. Après la lecture de l'acte d'émeute, la cavalerie charge la foule qui se replie jusqu'à rue Saint-Jean. Plusieurs personnes sont blessées. Les manifestants répliquent en lançant des morceaux de glace et différents projectiles contre les cavaliers.

Dimanche de Pâques, 31 mars 1918

À l'occasion de Pâques, le cardinal de Québec, Louis-Nazaire Bégin, rédige une lettre pastorale, se prononçant contre les troubles des derniers jours et en interdisant de nouveaux. Cependant, certains curés de paroisse, dans leurs sermons, n'hésitent pas à mettre la faute des manifestations sur les spotters trop zélés.

Au cours de la journée, les 2 000 soldats anglophones du général Lessard commencent à arriver par trains. Celui-ci décide d'installer son quartier général au Château Frontenac.

Le soir, un rassemblement a lieu à la place Jacques-Cartier. Bien que souffrant d'une forte fièvre, Armand Lavergne décide de s'y rendre et parvient à calmer les manifestants. Il leur promet entre autres que les spotters seront renvoyés et que l'armée ne patrouillera pas dans les rues le lendemain. Il a reçu cette assurance de l'officier Harold Machin, envoyé à Québec à titre d'enquêteur du gouvernement fédéral.

Lundi de Pâques, 1er avril 1918

Malgré les promesses de Lavergne, l'armée commence à patrouiller dans les rues dès le matin. Lavergne rencontre Lessard au Château Frontenac. Celui-ci lui dit qu'il n'a rien promis et qu'il est maintenant temps d'utiliser la force pour rétablir l'ordre.

À 20 heures, les troupes se tiennent autour de la place Jacques-Cartier et la foule, qui tentait de se rassembler, est refoulée dans les rues avoisinantes. Comme elle ne se disperse pas, le général Lessard décide de faire charger la cavalerie. La population réplique en lançant des projectiles, mais est tout de même obligée de reculer vers le boulevard Langelier et le quartier Saint-Sauveur. Sur la rue Saint-Joseph, toute proche, les troubles se multiplient après que l'armée ait vidé manu militari la principale salle de quilles de l'endroit.

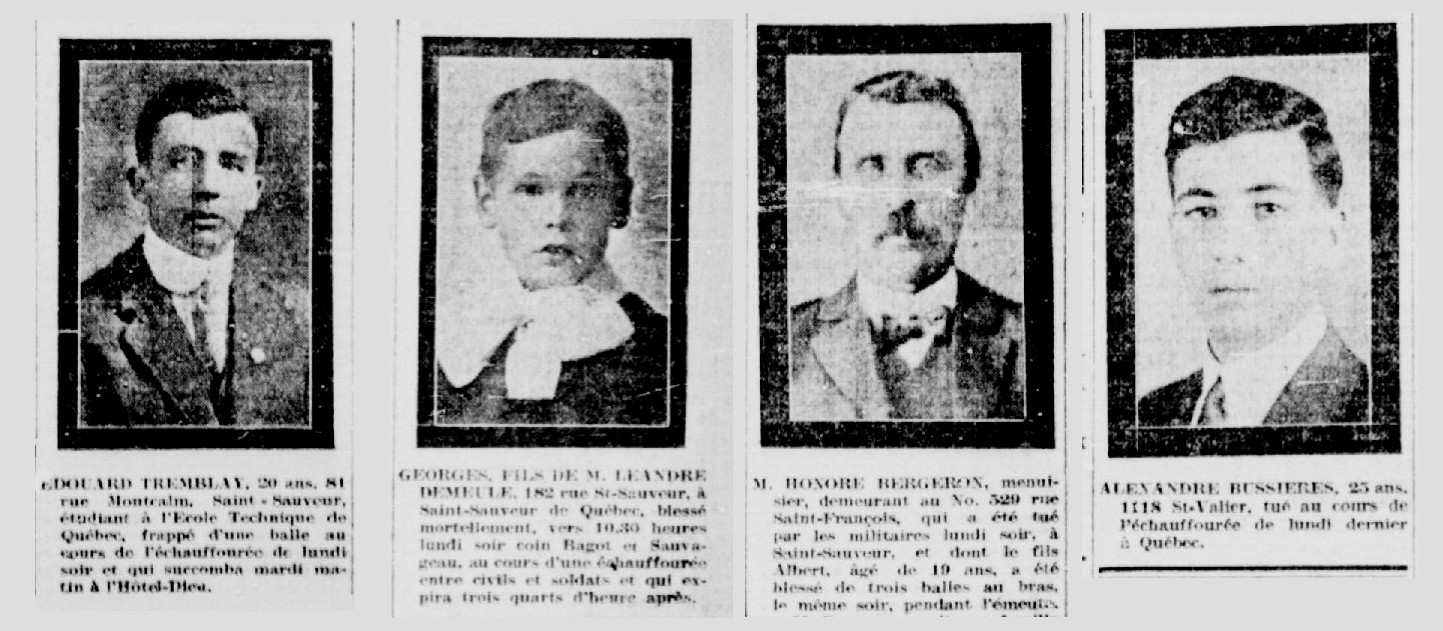

Le major Mitchell fait alors installer une mitrailleuse au coin des rues Saint-Vallier, Saint-Joseph et Bagot où la foule a finalement abouti. Il crie en anglais aux gens de se disperser, mais, comme ils n'obtempèrent pas, il fait tirer. Les manifestants se dispersent en hurlant, mais il y a quatre morts et plusieurs blessés sur le terrain. Les quatre victimes sont Honoré Bergeron (49 ans), Alexandre Bussières (25 ans), Édouard Tremblay (23 ans) et Georges Demeule (15 ans). Quant aux blessés, le lendemain, un journaliste de la Patrie, après une rapide enquête, conclut qu'il y en a eu au moins 70. Chez les soldats, il y en a eu cinq, qui ont reçu différents projectiles.

62 personnes sont arrêtées au cours de la nuit. 58 d'entre elles sont relâchées au cours des jours suivants.

L'enquête du coroner

Le lendemain, 2 avril, les soldats patrouillent dans toute la ville et des ordres sévères (« Shoot to kill », « tirez pour tuer ») ont été donnés. Les arrestations continuent. Il y en a 200 pendant tout le mois d'avril.

Le 3 avril, les autorités instituent une enquête du coroner, présidée par Georges-William Jolicœur, pour déterminer la cause de la mort des quatre victimes6. Le docteur Marois, qui a fait l'autopsie, déclare dans son témoignage, à la surprise de tous, qu'elles ont été tuées de balles explosives.

Le 13 avril, les conclusions de l'enquête sont rendues publiques. Le témoignage du docteur Marois n'est pas retenu. Les victimes n'ont pris aucune part aux troubles. Elles se sont tout simplement trouvées au mauvais endroit au mauvais moment. Les soldats qui ont tiré sont disculpés, car ils ont tout simplement accompli leur devoir dans la répression d'une émeute. Les troubles sont dus au manque de jugement des policiers fédéraux, les spotters, qui ont arrêté des gens sans raison valable et qui ont ainsi mis le feu aux poudres.

Les familles des victimes, bien qu'ayant fait une demande, n'ont jamais été indemnisées.

Conclusion

Dans cette histoire, le Québec fait clairement figure de bouc-émissaire. Certes, 68% des réfractaires recensés proviennent de cette province, soit 18 827 sur un total de 27 631 pour tout le Canada. Néanmoins, si l’on examine les demandes d’exemption des conscrits, on s’aperçoit que les pourcentages sont comparables dans toutes les provinces avec une moyenne de 93,7%, le Québec se situant en tête de liste avec 98%. C’est toutefois dans cette province que le taux de rejet des demandes d’exemption se révèle le plus faible avec un pourcentage de 4,7% contre une moyenne de 10,3% dans le reste du Canada – la Colombie-Britannique arrivant en tête avec un taux de refus de 28,5%, le Nouveau-Brunswick fermant la marche avec 5,1%. Autrement dit, la pression des élites en faveur de la conscription semblent avoir été moins marquée au Québec, d’où des jugements peut-être moins sévères dans cette partie du Canada.

Dans cette histoire, le Québec fait clairement figure de bouc-émissaire. Certes, 68% des réfractaires recensés proviennent de cette province, soit 18 827 sur un total de 27 631 pour tout le Canada. Néanmoins, si l’on examine les demandes d’exemption des conscrits, on s’aperçoit que les pourcentages sont comparables dans toutes les provinces avec une moyenne de 93,7%, le Québec se situant en tête de liste avec 98%. C’est toutefois dans cette province que le taux de rejet des demandes d’exemption se révèle le plus faible avec un pourcentage de 4,7% contre une moyenne de 10,3% dans le reste du Canada – la Colombie-Britannique arrivant en tête avec un taux de refus de 28,5%, le Nouveau-Brunswick fermant la marche avec 5,1%. Autrement dit, la pression des élites en faveur de la conscription semblent avoir été moins marquée au Québec, d’où des jugements peut-être moins sévères dans cette partie du Canada.

Ces chiffres donnent en quelque sorte raison à Henri Bourassa et à Laurier lorsqu’ils invoquaient l’existence d’une opposition à la conscription dans le reste du Canada pour réclamer la tenue d’un référendum sur le sujet. C’est toutefois au Québec que la résistance demeure la plus forte et la mieux organisée, ne serait-ce qu’à cause de la complicité plus ou moins active de ses élites. Borden a donc concentré la répression au Québec en toute conscience. Pour lui, le château-fort canadien-français était devenu le centre de gravité d’un mécontentement grandissant au pays. En se prolongeant, la guerre avait induit une situation de crise généralisée et l’exemple de la révolution bolchévique lui faisait craindre le pire. D’autant que le mouvement ouvrier tendait à se radicaliser – la grève générale de Winnipeg de 1919 viendra d’ailleurs confirmer ses craintes.

Écraser le Québec pour l’exemple, prévenir ainsi la contagion révolutionnaire et assurer la victoire des Alliés, telle fut sans nul doute la stratégie de Borden dans cette histoire. Focaliser la répression sur la Province indisciplinée lui permettait aussi de gagner un précieux capital politique, du moins à court terme. Il demeurait certes plus aisé de concentrer le ressentiment du reste du Canada contre un ennemi intérieur géographiquement et ethniquement bien délimité que contre une mouvance révolutionnaire aux contours beaucoup plus flous. La tâche serait facilitée d’autant que le gouvernement fédéral savait parfaitement que l’élite canadienne-française, inquiète de voir sa population céder à la tentation révolutionnaire, le laisseraient rétablir l’ordre sans trop protester – les interventions préalables de Mgr Bruchesi et d’Henri Bourassa le laissaient clairement présager.

Mais redescendons dans la rue, parmi la population canadienne-française de l’époque. Sa révolte répond-elle à un objectif politique précis ? Les incidents qui ont opposé la population aux forces de l’ordre entre 1917 et 1918, incluant les émeutes de Pâques, nous incitent à répondre par la négative. Même si la présence d’agitateurs est souvent mentionnée dans les journaux, aucun indice ne permet de les relier à des groupes sérieusement organisés ou subversifs. Pour rappel, les syndicats de l’époque, même s’ils se sont généralement opposés à la conscription, ont recommandé à leurs membres de respecter la loi. De toute façon, les ouvriers québécois restent très peu syndiqués et se montrent encore moins réceptifs aux théories révolutionnaires.

Les réactions que l’on enregistre ici et là se caractérisent davantage par leur caractère viscéral. Et pour cause. Au Québec, la survie économique dépend encore largement de la solidarité familiale, notamment dans les milieux reposant encore sur l’autarcie. Dans ce contexte, la ponction d’hommes jeunes peut être interprétée comme une attaque à la survie même du groupe. Les lettres de demande d’exemption illustrent bien les conséquences concrètes de la conscription sur les petites unités de production familiales. Cela inclut la population urbaine dans la mesure où, au Québec, les réseaux de sociabilité conservent des ramifications en milieu rural. Certes, la colère populaire cible clairement la politique du gouvernement fédéral, mais les préoccupations qu’elle exprime s’ancrent bien davantage dans le quotidien que les dissertations d’un Henri Bourassa sur la constitutionnalité de la conscription. Sur ce plan, un fossé sépare clairement l’élite du peuple.

En s’opposant au service militaire obligatoire les Canadiens français semblent avoir surtout cherché à combattre une intrusion de l’État fédéral dans un mode de vie encore largement préindustriel. À l’époque, le sort des écoles franco-ontariennes préoccupe davantage les élites québécoises que l’homme de la rue. Ce dernier s’inquiète surtout de la coercition qu’exerce l’État pour réglementer sa vie, et ce au mépris de ses propres besoins et attentes. Alors il proteste comme il peut, au gré des circonstances, au milieu de foules rassemblant jusqu’à 15 000 personnes. À cet égard, le sociologue Fernand Dumont évoque une « protestation qui venait du fond d’une pénible vie quotidienne, d’une rancœur entretenue au fil des ans mais jamais vraiment dite, d’une servitude qu’il était impossible de traduire dans un mouvement politique. »

Révolte populaire, donc, et non révolution. À l’époque où Dumont écrit ces lignes, en 1970, la crise de la conscription s’est déjà imposée dans la mémoire collective comme un symbole de l’assujettissement du Québec au reste du Canada. Une interprétation défaitiste qui, sans doute, mériterait d’être nuancée. Car enfin, les événements de 1917-1918 ne révèlent-ils pas, du même souffle, l’émergence d’une conscience citoyenne en rupture avec les élites traditionnelles ? Qu’il s’agisse du gouvernement Borden ou de ses opposants libéraux et nationalistes, tous prônent l’obéissance à l’ordre établi, sans égard aux impacts possibles de la conscription sur le tissu social. La réaction populaire à cette collusion conservatrice ne laisse-t-elle pas entrevoir d’autres aspirations ? Entre autres une volonté d’affirmation, encore informe, certes, désorganisée, balbutiante, mais annonciatrice de modernité ? Premier choc frontal entre l’État canadien et le Québec, et premier d’une longue série, il se pourrait bien que le soulèvement du printemps 1918, loin d’être l’échec de la rue, préfigure le début d’un temps nouveau… (Conférence de Béatrice Richard. Auditorium de la Grande Bibliothèque. Montréal, 31 janvier 2013).

Canada échauffourées culturelle politique population 1918 Émeute Québec conscription Résistance